実施目的

お客様のご予算や私たちのリソースを効果の出るところに集中して投下するためです。

予算が無限であれば目標設定は不要ですが現実そんなことはないはずですので、効果の出る的であるターゲットユーザーを絞りこみ、それを目標に設定します。

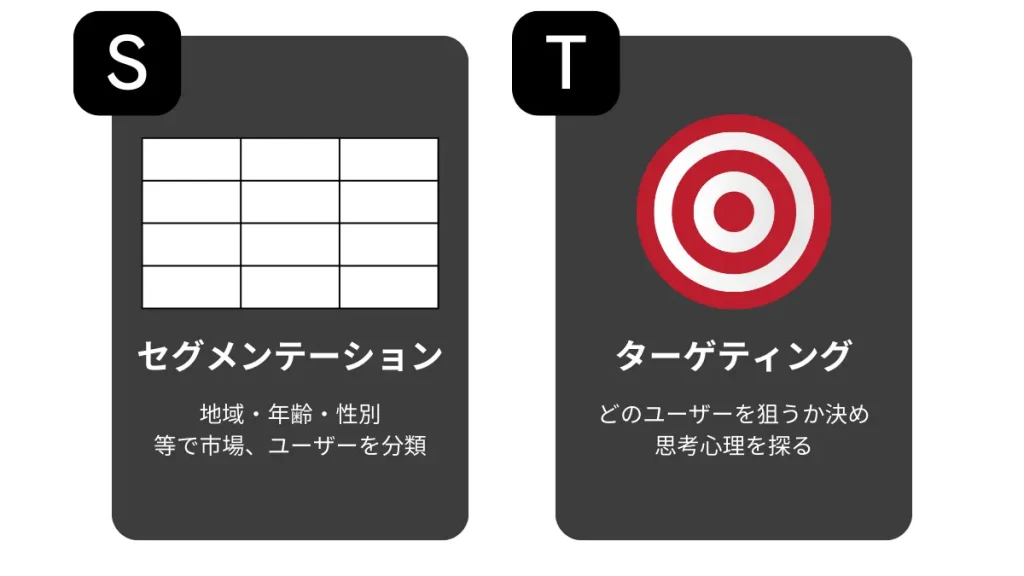

上記のように多くの人に薄く予算を配分してまうと目的達成はできず、失敗になる可能性が非常に高いです。

消費者に自社を選んでもらうには、目標となる消費者を選択する必要があります。限られた広告予算やコンテンツを広く投下してしまえば、ひとり当たりに配分されるリソースは少なくなってしまうからです。よって認知形成や購買意欲を掻き立てるのに十分なラインに届かず、目的が未達になってしまう恐れがあるのです。

そのため購買率、購買力の高いグループはどんな特徴のあるかを調査をして絞り込み、結果が出やすい対象にリソースを集中投下していきます。

マーケティング用語で言うと、セグメンテーション、ターゲティングを決める段階になります。

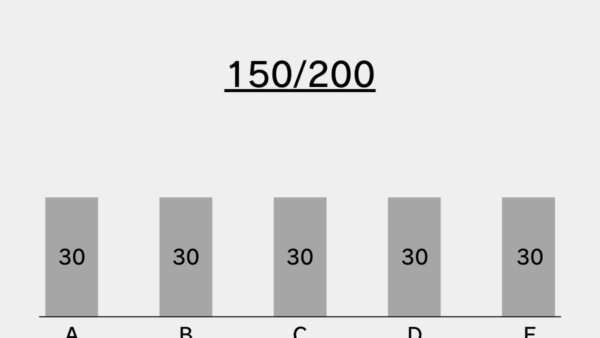

目標は2つ設定する

定性と定量の調査に基づき、戦略ターゲットとコアターゲットという2つの目標を設定します。狙う的と的の中で特に狙うものを決めるイメージをしていただけるとわかりやすいかと思います。ダーツ全体とダーツの真ん中みたいな感じです。

戦略ターゲット

リソースを投下する大きなくくりです。戦略ターゲットの外にいるユーザーには一切アプローチしません。

基本的に戦略ターゲットは短期でコロコロ変更はしません。目標が大きく変わってしまうと戦略も同様に変更が必要で、一から作戦を立て直さないといけないからです。このようなことにならないよう目的達成に照らして小さすぎず、大きすぎずといった塩梅で設定します。

コアターゲット

戦略ターゲットの中で、更にリソースを集中投下するくくりです。簡単に言えば購買率や購買力が大きなグループです。お客様のビジネスによって様々ですが、下記6つのどれかに当てはめて考えることが多いです。

- サービスの浸透率を伸ばせる空白地がある

- 購入頻度を伸ばせる

- 1回あたりの購買消費量を増やせる

- 複数の商品を購入してもらえる

- 競合他社から切り替えられる

戦略ターゲットと異なるとしては、コアターゲットは目的次第では複数設定することもあり、短期で変更することもあります。というのも、対象がアプローチが全くできていないグループだったり、反対にアプローチできているがまだ伸ばせるグループだったりと、戦略ターゲットにすべきグループは点在しているからです。

消費者インサイトを見出す

2つのターゲットが決まったら、これらユーザーはどのようなことがきっかけで感情が動き、商品が欲しくなるのかといった深層心理(マーケティング用語で消費者インサイトと呼びます)を見出します。特定することで、商品の魅力をどのように伝えるかべきかがわかるので、どのような戦略を取るべきかが明確になります

インサイトはニーズと近い言葉ですが違うものです。インサイトは深層心理(隠された真実)ですので、指摘されると拒否したくなったり、できるだけ考えたくないようにしているものです。

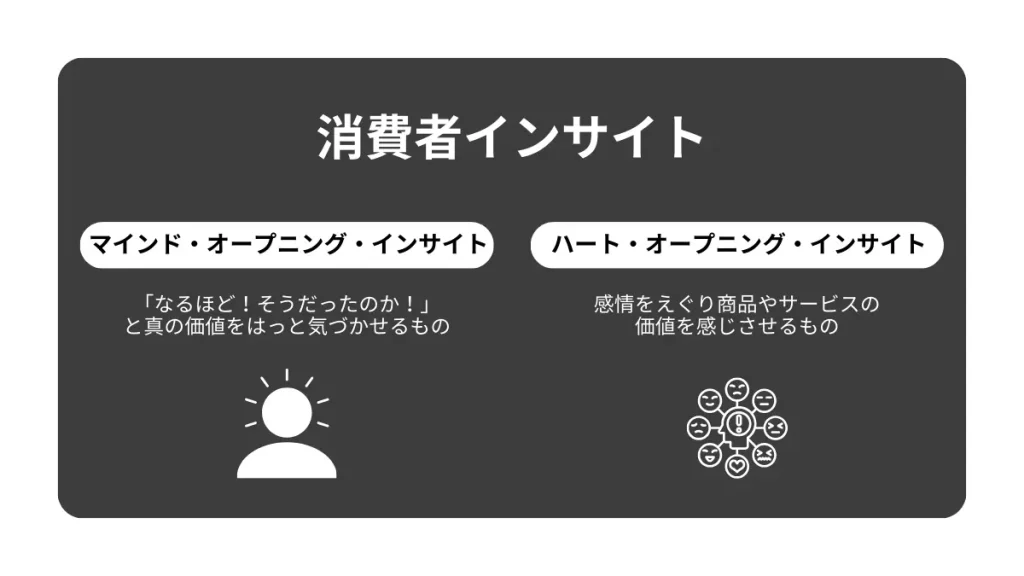

インサイトは以下の2つに分類できます。理性をはっとさせるか、感情を深くえぐるものです。商材の特徴や価値の伝わりやすさを天秤にかけながら、どれを訴求すべきかを考えていきます。

マインド・オープニング・インサイト

商品やサービスの真の価値を「なるほど!そうだったのか!」とはっと気づかせるものです。

支援させて頂いた清掃業を営まれているお客様で例を出すと、「清掃を依頼しても隅々まで綺麗になっていないのは、掃除することが目的になっていて、綺麗の基準がお互い明確でないからですよ」というものです。このインサイトをLPで刺激することで、「清掃のコンサルティング」というお客様の価値をユーザーに理解してもらいやすくなると考えています。

ハート・オープニング・インサイト

感情をえぐり、商品やサービスの価値を感じさせるものです。

こちらは弊社事例で恐縮ですが「毎日会っている人でもニーズを外すのに、馴染みのないお客様やエンドユーザーに接触せず、商材やエンドユーザーをしっかり理解した支援はできるのでしょうか」というものです。これを言葉でそのまま表現すると、身も蓋もない発言だと捉えられかねないと思い、下記のようにストーリー形式の動画で伝わるよう工夫しています。

動画を閲覧して頂いて、商談なしで仕事を依頼されることも少なくないので、一定の効果はあると判断しています。

インサイトは消費者本人も自覚していないため簡単には見い出せません。ですので可能であれば、私自身がお客様の商品やサービスを体験させていただき、自ら消費者になって探っていきます。難しい場合は消費者にインタビューを行います。

合わせて次の戦略設計ではターゲットのインサイトをどうやったら刺激できるかを考えていきます。